1976年、南アフリカのヨハネスブルグに生まれた、マーティン・ピストリウスさん。

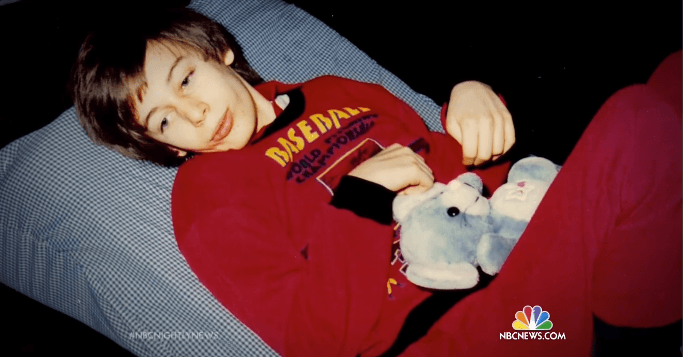

12歳のとき、彼は突如激しい喉の痛みに襲われました。

検査を受けても病名と治療法は判明せず、ついに昏睡状態に陥ってしまいました。

3年が過ぎた16歳のある日、マーティンさんは突然意識を取り戻しました。

しかし・・・

彼は意識が戻ったことを誰かに伝えたくても、声を発することができず、目は見えても視線を合わせることが不可能な状態でした。

自分の意思はあるにも関わらず、それを伝える術がなかったのです。

意識を取り戻したマーティンさんは、徐々に思考能力も回復し、19歳になる頃には自分が置かれた状況を完全に把握できるようになっていました。

そして彼は、自分の存在が家族の負担になっていることに苦しんでいました。

その一方で、マーティンさんが意識を取り戻したことに気づく者は、誰一人いなかったのです。

そんな時、母・ジョアンさんは精神的にも肉体的にも疲れ切り、自殺未遂を図りました。

そんな中、つぶやいてしまった言葉が・・・

「死んでくれたらいいのに…」

その時、彼はこう思ったそうです。

「言われた通りにしたかった。

人生を終えたくて仕方なかった。

こんな言葉を聞くのに耐えられなかったから。」

母・ジョアンの自殺未遂により、父・ロドニーは郊外にある環境のいい施設にマーティンを時々預けるようになりました。

しかし、そこはマーティンを人形のように扱う、最悪の施設だったのです。

介護士の扱いは荒く、暴言を吐かれる日々。

しかし、マーティンには、虐待されている事実を伝える術はありませんでした。

25歳になったマーティンは、誰かが気づいてくれる希望を失っていました。

絶望と共に生きていたある日のこと、新しい施設でアロママッサージを担当するヴァーナという女性に出会いました。

彼女はまるで友人であるかのように、彼に話しかけてくれました。

マーティンと話している時に、わずかながら反応があることに気がついたヴァーナ。

ついに、「マーティンには意識があるのではないか」と気づいてくれた人が現れたのです。

その後、懸命なリハビリにより奇跡的に回復したマーティン。

下半身は麻痺したままで歩くことはできませんが、マーティンの妹の同僚と結婚し、幸せな生活を送っています。

「閉じ込め症候群」は、意志や感情があるにもかかわらず、いくら叫んでも自分の声が届かないという怖ろしい状態です。

近年はfMRIで脳をスキャンする事で、脳の代謝部分の違いにより正常に動いているかどうかを調べることができるそうです。

脳死と診断された患者さんが、「閉じ込め症候群」だった場合もあるそうです。

「閉じ込め症候群」の患者さんには意識がある事を、早急に気づいてもらいたいですね。